千鳥ヶ淵の桜の由来は、元千代田区役所職員の新堀栄一さんによって、新聞や雑誌などで紹介されていました。

さくら祭りの頃は、新堀さんの案内で「sakuraウォーキングツアー」が毎年開催されていました。

私は2009年3月に、新堀さんにビデオカメラ持参でお話を伺いました。

彼は当時74歳、髪は黒く元気でNPO神田学会のグリーンアドバイザーとして勤務していました。

1955(昭和25)年代 戦後復興

新堀さんは高校時代園芸を学び、当初は千代田区麹町支所の臨時職員となって後に職員となりました。

その頃の千代田区は、1950(昭和25)年から5か年計画で、戦禍で爆破されたさくら並木の復元や新規のさくらの植栽をしていたので、彼は園芸の技術を生かし、実に良く働きました。

当時の役所には新堀さんのような園芸の知識や技術を持つ人はおらず、その働きぶりは『都市公園』(No91957年 東京都公園協会)で、渡辺隆夫氏によって紹介されています。

その頃の日本はまだ貧しく、まちには浮浪者も失業者も溢れており、行政によるさくらの植栽は、雇用促進の役割もあったのでしょう。

1960(昭和35)年代 さくらの植栽

1960(昭和30年)頃は、5年前に開業した区営千鳥ヶ淵ボート場が大人気でした。

新堀さんはボート場ができて、人が集まってきていたけれど、千鳥ヶ淵は殺風景だったから、「村瀬区長の鶴の一声で、千鳥ヶ淵に桜を植えることになりました」と、植木職人と共にさくらの苗木を植えた頃の事を語ってくださいました。

植栽の中でも苦労したのは、北の丸公園の土手にさくらを植えた時、この法面は勾配がきつく、斜面に穴を掘っても土が下に落ちてしまうので、まず杉切丸太を打って、杉皮で土留めをして、それから穴を掘ってさくらを植えました。当時は穴掘り機械がないから、工夫を凝らして植栽したのです。

その当時の植木職人は、仕事も無く、車も持っていないから、苗木は大八車やリヤカーで運び手作業で植えていたけど、当時の職人の腕は一流でした。

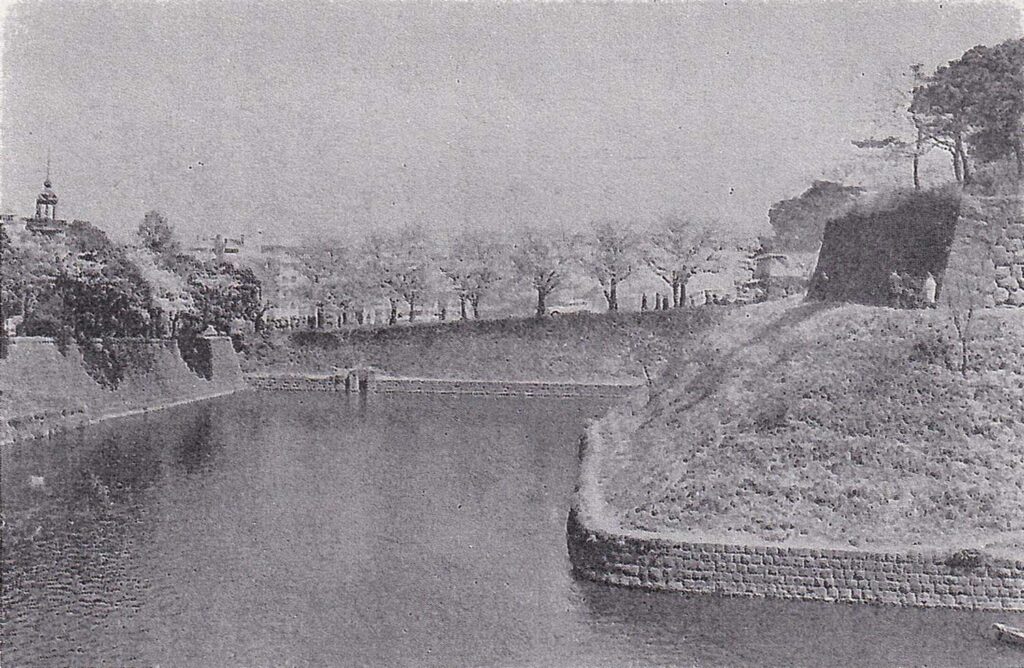

植えたばかりの頃の写真をご覧ください。

千鳥ヶ淵緑道側から北の丸を見ても、苗木は細かったから分かりにくかったので「いったいどこに植えのか?」といわれ、悔しい思いをしたそうです。

千鳥ヶ淵の北の丸公園法面の植栽 1957年

高速道路で犠牲になったさくら

昭和39年の東京オリンピック以前は、英国大使館前の内堀通りに、駐日公使アーネスト・サトウ氏が寄贈したさくらが綺麗に咲いていました。

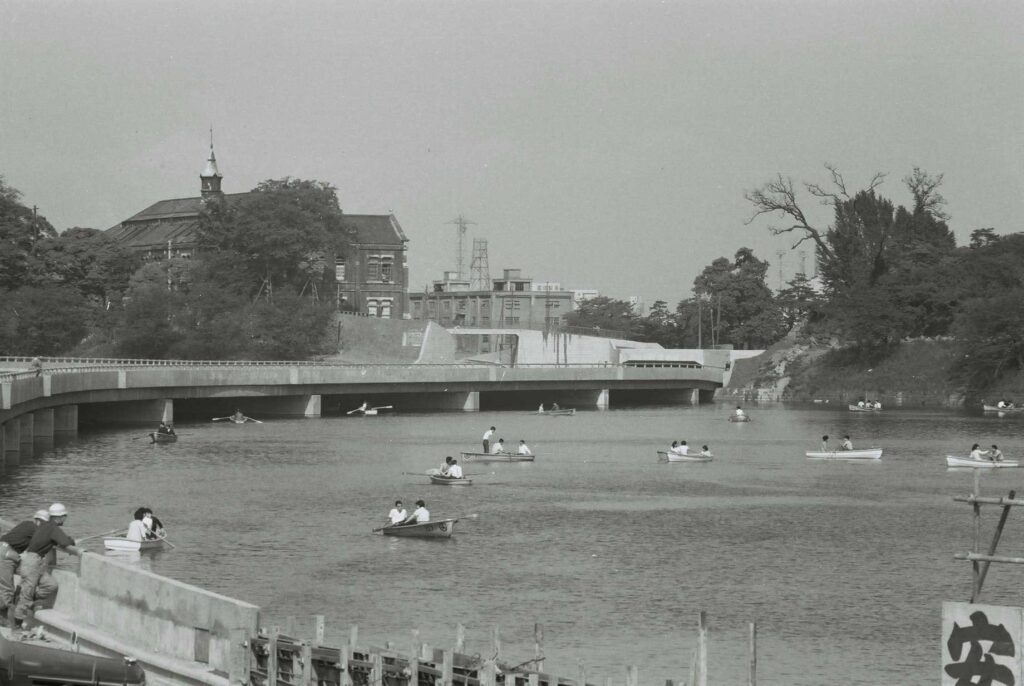

ところが、1964(昭和39)年のオリンピックに向けて、都内では高速道路の工事を急ピッチですすめるために、川や道路の上に高速道路が建設されていた頃です。

英国大使館前の内堀通りは、地下に高速道路を建設することになり、その工事期間を短縮するためオープンカット(地上開削工事)で、地上から掘りました。

当時、新堀さんは係長で、内堀道路の古木さくらを移植しましたが、全部枯死し、そのことをマスコミ叩かれ、さらに土木課に異動したら、こんどは役所内で「さくらをダメにしたから公園課をくびになったのだろう。」と揶揄されたともあったそうです。

千鳥ヶ淵緑道の中で高速道路の工事をしている様子とボート客

村瀬元区長の涙

新堀さんは私に「村瀬区長がいなかったら、今の千鳥ヶ淵にさくらはないんです。かつて、村瀬元区長の奥様から連絡がありました。引退後に村瀬氏が病気の床に臥していた頃、NHK放送で千鳥ヶ淵に大勢の人がさくらを愛でに集まっている映像を見て、大いに喜んだそうです。自分はいい仕事ができたと涙を流し喜んだ」そう語る新堀さんも、千鳥ヶ淵の風景を描いた一人として、自分の仕事に満足しているようでした。

そのお話が私の心に残っていて、初代区長村瀬氏のご家族を探すことにしました。

そして、意味あって植えられたさくらの植栽記録を伝えたいことから、冊子『千鳥ヶ淵のさくらたち』と『千鳥ヶ淵のさくらたち 其の二』を発行しました。

これらは、千代田区観光協会で販売中です。